アライグマの歯の特徴【40本の歯で何でも噛む】咬傷被害を防ぐ3つの注意点

【この記事に書かれてあること】

アライグマの歯、それは40本の驚異的な武器です。- アライグマの歯は全40本で、驚異的な咬合力を持つ

- 切歯・犬歯・臼歯それぞれが特殊な役割を持ち、雑食性を支える

- アライグマの歯による被害は多岐にわたり、家屋・農作物・人身への危険性がある

- アライグマの歯の特徴を理解し、適切な対策を講じることが重要

- 歯型や痕跡を利用した効果的な防御策で、被害を最小限に抑えられる

可愛らしい外見とは裏腹に、その歯は家屋や農作物、さらには人間にまで深刻な被害をもたらします。

でも、恐れることはありません。

アライグマの歯の特徴を知り、適切な対策を講じれば、被害を最小限に抑えることができるんです。

この記事では、アライグマの歯の構造から対策法まで、あなたの疑問にお答えします。

「えっ、そんなに怖いの?」そう思った方こそ、ぜひ読み進めてください。

アライグマとの知恵比べ、始まりです!

【もくじ】

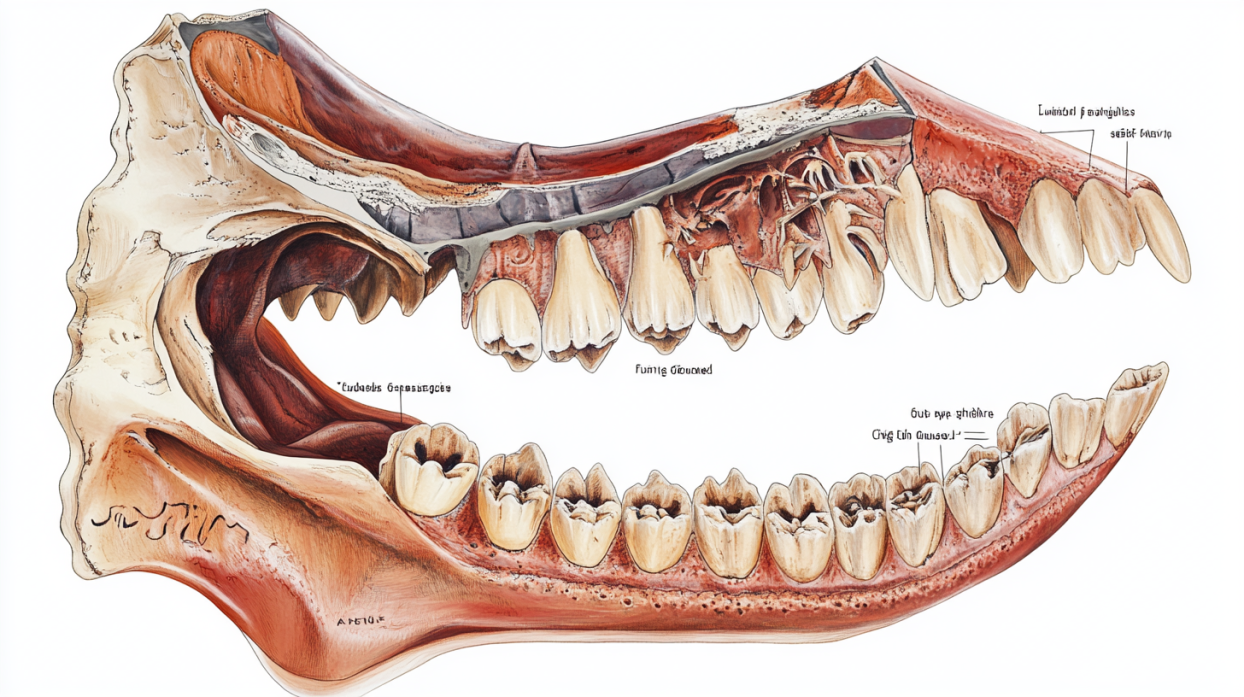

アライグマの歯の特徴と構造

アライグマの歯は「全40本」で何でも噛む!

アライグマの歯は全部で40本あり、その強力な噛む力で何でも噛み砕いてしまいます。「えっ、40本も!?人間より多いじゃない!」と驚く方も多いでしょう。

そうなんです。

アライグマの歯は人間の32本よりも8本も多いんです。

この40本の歯が、アライグマの生態を支える重要な役割を果たしているんです。

では、40本の内訳を見てみましょう。

- 切歯:12本

- 犬歯:4本

- 小臼歯:16本

- 大臼歯:8本

果物のジューシーな実から、カニの硬い殻まで、ガリガリ、バリバリと音を立てて噛み砕いてしまいます。

「でも、なんで40本も歯が必要なの?」って思いますよね。

それは、アライグマが雑食性だからなんです。

多様な食べ物に対応できるよう、それぞれの歯が特殊な役割を持っているんです。

アライグマの歯の特徴を知ることで、その生態をより深く理解できます。

そして、アライグマ対策を考える上で、この知識はとても役立つんです。

「知っておいて良かった!」と思える日が、きっと来るはずです。

切歯・犬歯・臼歯の役割と「驚異の咬合力」

アライグマの歯は、それぞれが特別な役割を持ち、驚くほどの咬合力を発揮します。まず、前歯にあたる切歯。

これは食べ物を噛み切るのに使われます。

ガリッ、パクッと音を立てて、果物や小動物を噛み切るんです。

次に、鋭く尖った犬歯。

これは獲物を捕らえたり、殻を割ったりするのに重宝します。

ガブッ、バリッという感じで、硬いものも難なく破壊してしまうんです。

そして、奥歯にあたる臼歯。

これが本当にすごいんです。

小臼歯と大臼歯が協力して、食べ物をガシガシ、ゴリゴリと粉砕します。

硬い殻や骨も、みるみる砕かれていきます。

「へえ、それぞれの歯にちゃんと役割があるんだ」と思いますよね。

そうなんです。

この役割分担が、アライグマの驚異的な咬合力を生み出しているんです。

では、その咬合力はどれくらいなのでしょうか?

なんと、人間の約3倍!

中型犬の約2倍の力で噛むことができるんです。

具体的な数値で言うと、約90キログラムもの力がかかるんです。

「うわ、それだけの力で噛まれたら大変だ!」そうなんです。

アライグマに噛まれると、深い傷ができたり、骨が折れたりする危険性があるんです。

だからこそ、アライグマとの接触には十分注意が必要なんです。

この驚異的な咬合力を知ることで、アライグマ対策の重要性がよりよく理解できますね。

家屋や農作物を守るためにも、この知識は大切なんです。

雑食性を支える「多様な歯の構造」の秘密

アライグマの歯の構造は、その雑食性を完璧にサポートする秘密を隠しています。「雑食性って、何でも食べられるってこと?」そうなんです。

アライグマは果物から小動物まで、実に幅広い食べ物を食べることができるんです。

この能力を支えているのが、多様な歯の構造なんです。

アライグマの歯の特徴を見てみましょう。

- 切歯:食べ物を噛み切る

- 犬歯:獲物を捕らえる、殻を割る

- 小臼歯:食べ物を砕く

- 大臼歯:食べ物をすりつぶす

例えば、果物を食べるときは切歯と臼歯を使います。

ガブッと噛みついて、モグモグとすりつぶすんです。

一方、カニやカメを食べるときは、鋭い犬歯で殻を割り、臼歯でガリガリと中身を取り出します。

「へえ、歯の使い方を食べ物によって変えているんだ」そうなんです。

この適応力が、アライグマの生存を支えているんです。

さらに、この多様な歯の構造は、アライグマが新しい環境に適応する能力も高めています。

人間の生活圏に入り込んでも、ゴミ箱の中身から庭の果物まで、何でも食べられるんです。

この柔軟な食性を理解することで、アライグマ対策の難しさも分かりますね。

でも同時に、効果的な対策を考える手がかりにもなるんです。

食べ物を管理することが、アライグマ対策の重要なポイントになるんです。

アライグマの歯の形状と「人間との違い」

アライグマの歯の形状は、人間のものとはかなり異なります。この違いを知ることで、アライグマの生態をより深く理解できるんです。

まず、目立つのは犬歯の違いです。

アライグマの犬歯は、人間のものよりもずっと長く、鋭いんです。

まるで小さな刀のよう。

ガブッと獲物を捕らえるのに適しているんです。

「えっ、そんなに違うの?」そうなんです。

この違いは、アライグマと人間の食生活の違いを反映しているんです。

次に、臼歯の形状も大きく異なります。

人間の臼歯は比較的平らですが、アライグマの臼歯はギザギザとした鋭い突起があるんです。

これが、硬い食べ物をガリガリ、ゴリゴリと効率よく砕くのに役立っているんです。

アライグマと人間の歯の違いを比較してみましょう。

- 犬歯:アライグマは長く鋭い、人間は短めで丸みがある

- 臼歯:アライグマはギザギザ、人間は比較的平ら

- 歯の数:アライグマは40本、人間は32本

この違いが、アライグマの驚異的な適応力を支えているんです。

さらに、アライグマの歯は生涯生え変わりません。

人間のように乳歯から永久歯に生え変わることはないんです。

だから、一度生えた歯を大切に使い続けるんです。

この違いを理解することで、アライグマの行動パターンや食習慣がより明確になります。

そして、この知識は効果的なアライグマ対策を考える上で、とても重要なヒントになるんです。

アライグマの歯のメンテナンス「やっちゃダメ!」

アライグマの歯のメンテナンスについて、人間がやってはいけないことがあります。これを知ることで、アライグマとの適切な距離感を保つことができるんです。

まず、絶対にやってはいけないのが、アライグマに餌を与えること。

「かわいそうだから」とか「仲良くなりたいから」という理由で餌を与えると、大変なことになっちゃうんです。

「えっ、餌をあげちゃダメなの?」そうなんです。

餌付けは、アライグマの歯の健康を損なうだけでなく、人間との距離感を狂わせてしまうんです。

アライグマの歯のメンテナンスで絶対にやってはいけないことを見てみましょう。

- 餌付け:自然の食生活を乱し、歯の健康を損なう

- 歯磨き:アライグマは野生動物、人間が歯を磨く必要はない

- 歯の治療:専門家以外が行うと危険

アライグマの歯は、自然の中で自然に管理されるべきなんです。

アライグマの歯は、硬い食べ物を噛むことで自然に磨かれます。

木の実や骨を噛むことで、歯垢が取れるんです。

だから、人間が余計なことをする必要はないんです。

むしろ、アライグマが人間の生活圏に近づかないようにすることが大切です。

ゴミ箱や果樹園など、アライグマを引き寄せる要因を管理することが、結果的にアライグマの歯の健康にも良いんです。

この「やってはいけないこと」を理解することで、アライグマと人間が適切な距離を保ちつつ、共存できる環境づくりにつながるんです。

アライグマの歯の健康は、自然の中で自然に保たれるべきなんです。

アライグマの歯がもたらす被害と危険性

家屋被害vsペット被害!アライグマの歯の脅威

アライグマの歯は、家屋とペットに深刻な被害をもたらします。その鋭い歯と強力な噛む力は、私たちの生活を脅かす大きな問題なんです。

まず、家屋被害について見てみましょう。

アライグマは40本の鋭い歯を使って、ガリガリと家の様々な部分を噛み砕いてしまいます。

「えっ、家まで噛むの?」と驚く方も多いでしょう。

そうなんです。

屋根裏や壁の中の配線を噛み切ったり、木材をボロボロに噛み砕いたりするんです。

- 屋根裏の断熱材を引き裂く

- 壁の中の電線を噛み切る

- 木製の柱や梁をガジガジと噛む

噛み切られた電線は火災の原因になったり、構造材の損傷は家の強度を弱めたりするんです。

「うわ、そんなに深刻なの?」って思いますよね。

一方、ペットへの被害も見逃せません。

アライグマの鋭い歯と強力な噛む力は、特に小型のペットにとって致命的な脅威となります。

- 小型犬や猫に噛みつく

- 鳥かごの金網を噛み切る

- 庭の金魚や錦鯉を捕食する

アライグマの歯の脅威は、私たちの大切な家族にも及ぶんです。

家屋もペットも、私たちの生活に欠かせない大切なものです。

アライグマの歯の脅威を理解し、適切な対策を取ることが、安全で快適な暮らしを守る鍵となるんです。

油断は禁物、というわけですね。

農作物被害vs人身被害!深刻な咬傷リスク

アライグマの歯は、農作物に甚大な被害をもたらすだけでなく、人間にも危険な咬傷を引き起こす可能性があります。その影響は私たちの生活に深刻な問題を引き起こすんです。

まず、農作物被害について見てみましょう。

アライグマは鋭い歯と強力な噛む力で、様々な作物を食い荒らしてしまいます。

「え?どんな作物が狙われるの?」って思いますよね。

実はかなり幅広いんです。

- トウモロコシの実をむしり取る

- スイカやメロンに穴を開ける

- ブドウの房を丸ごと食べてしまう

- イチゴやトマトをパクパク食べ尽くす

「1晩で畑が台無し」なんてことも珍しくありません。

一方で、人身被害のリスクも見逃せません。

アライグマに噛まれると、その鋭い歯と強力な噛む力で、深刻な傷を負う可能性があるんです。

- 深い裂傷や刺し傷ができる

- 骨折の危険性もある

- 感染症のリスクが高い

実は、アライグマの咬傷は侮れないんです。

特に子どもや高齢者は注意が必要です。

咬傷を負った場合、すぐに傷口を洗浄し、医療機関を受診することが大切です。

狂犬病やレプトスピラ症など、深刻な感染症のリスクがあるからなんです。

農作物被害も人身被害も、アライグマの歯がもたらす脅威の一端に過ぎません。

でも、この危険性を正しく理解し、適切な対策を取ることで、被害を最小限に抑えることができるんです。

「知識は力なり」ということわざがぴったりですね。

アライグマの歯vs人間の歯!驚きの咬合力比較

アライグマの歯と人間の歯を比べると、その違いに驚くことばかりです。特に咬合力の差は、想像以上に大きいんです。

まず、基本的な構造から見てみましょう。

アライグマの歯は全部で40本。

一方、人間の歯は通常32本です。

「えっ、アライグマの方が多いの?」って思いますよね。

そうなんです。

この歯の数の違いが、咬む力の差にも関係しているんです。

では、具体的な咬合力を比較してみましょう。

- アライグマの咬合力:約90キログラム

- 人間の咬合力:約30?40キログラム

「うわ、そんなに違うの?」って驚きますよね。

この驚異的な咬合力の秘密は、アライグマの発達した顎の筋肉にあります。

人間よりも強力な筋肉が、鋭い歯を動かしているんです。

では、この咬合力の違いが実際の生活でどう影響するか、例を挙げてみましょう。

- 人間:リンゴを噛むのに苦労することも

- アライグマ:カニの硬い殻もバリバリと噛み砕く

この違いが、アライグマが引き起こす被害の深刻さにつながっているんです。

でも、咬合力だけが問題ではありません。

アライグマの歯の形状も人間とは大きく異なります。

特に犬歯は鋭く、長いんです。

これが、深い傷を作る原因になっているんです。

この咬合力と歯の形状の違いを理解することで、アライグマの被害の深刻さがよりよく分かります。

「知っておいて良かった」と思える日が来るかもしれません。

アライグマ対策を考える上で、この知識はとても重要なんです。

アライグマの歯vsイヌの歯!危険度の違い

アライグマの歯とイヌの歯、どちらが危険か比べてみると、意外な結果が見えてきます。実は、アライグマの歯の方がより危険な場合が多いんです。

まず、歯の構造から見てみましょう。

- アライグマ:全40本(切歯12本、犬歯4本、小臼歯16本、大臼歯8本)

- イヌ:全42本(切歯12本、犬歯4本、前臼歯16本、後臼歯10本)

でも、数だけじゃないんです。

次に、咬合力を比べてみましょう。

- アライグマ:約90キログラム

- 中型犬:約45キログラム

「えっ、そんなに違うの?」って驚きますよね。

さらに、歯の形状も大きく異なります。

アライグマの歯、特に犬歯は鋭く尖っていて、イヌよりも深い傷を作りやすいんです。

「ガブッ」じゃなくて「ブスッ」って感じですね。

では、実際の被害の違いを見てみましょう。

- イヌの咬傷:比較的浅い傷が多く、治療も容易

- アライグマの咬傷:深い傷ができやすく、感染症のリスクも高い

そうなんです。

アライグマの歯の危険性は、意外と知られていないんです。

でも、これは決してイヌが安全だということではありません。

どちらも適切な対策と注意が必要です。

ただ、アライグマの場合は野生動物なので、より慎重な対応が求められるんです。

この違いを理解することで、アライグマとの遭遇時の対応や、被害防止策をより効果的に考えることができます。

「知識は力」っていうけど、本当にそうだなって思いませんか?

アライグマの歯から身を守る効果的な対策法

アライグマの歯型で「侵入経路を特定」する方法

アライグマの歯型を調べることで、その侵入経路を特定できるんです。これって、まるで探偵のような気分になれちゃいますよね!

「えっ、歯型から侵入経路が分かるの?」って思った方もいるでしょう。

実はアライグマの歯型には、個体ごとの特徴があるんです。

この特徴を利用して、侵入経路を突き止めることができるんです。

では、具体的な方法を見てみましょう。

- 家の周りの柔らかい素材(木材や果物など)に付いた歯型を探す

- 見つかった歯型を石膏で型取りする

- 複数の歯型を比較して、同じ個体によるものかを確認する

- 歯型が連続している場所を追跡し、侵入経路を特定する

この方法を使えば、アライグマの行動パターンまで把握できちゃうんです。

例えば、果樹園で見つかった歯型と、屋根裏で見つかった歯型が同じだったとします。

これは、果樹園から屋根裏へと侵入している可能性が高いということ。

「なるほど、そういうことか!」ってピンと来た方もいるでしょう。

この方法のいいところは、アライグマを直接見なくても、その行動を追跡できること。

夜行性のアライグマを相手に、これは大きな利点なんです。

ただし、注意点もあります。

歯型を採取する際は、必ず手袋を着用してくださいね。

アライグマの歯には危険な細菌がいる可能性があるので、直接触れるのは避けましょう。

この方法を使えば、アライグマ対策の的確な計画が立てられます。

侵入経路が分かれば、そこを重点的に防御すればいいわけです。

「よし、これで一歩リードだ!」って感じですよね。

アライグマの歯が苦手な「防護素材」で対策

アライグマの歯に負けない防護素材を使えば、効果的な対策ができるんです。これって、まるでアライグマとの知恵比べみたいでワクワクしませんか?

「えっ、アライグマの歯に勝てる素材があるの?」って思う方も多いでしょう。

実は、アライグマの歯でも噛み砕きにくい素材がいくつかあるんです。

これらを上手に使えば、家や農作物を守ることができるんです。

では、具体的な防護素材を見てみましょう。

- 金属メッシュ:細かい網目で、噛み切られにくい

- 硬質プラスチック:滑らかな表面で歯が引っかかりにくい

- セラミック:硬すぎて歯が立たない

- 強化ガラス:割れにくく、噛み砕けない

これらの素材を使って、アライグマの侵入を防ぐんです。

例えば、換気口に金属メッシュを取り付けるとします。

アライグマがガリガリと噛んでも、この網目は簡単には破れません。

「よし、これで安心だ!」って感じですよね。

硬質プラスチックは、果樹園の防護に使えます。

木の幹にこの素材を巻き付ければ、アライグマが木に登るのを防げるんです。

「なるほど、木登りが得意なアライグマには効果的だね」って納得できますよね。

ただし、注意点もあります。

これらの素材を使う際は、アライグマの侵入経路を完全に塞ぐことが大切です。

小さな隙間でも見つければ、そこから侵入しようとするので油断は禁物です。

この方法を使えば、アライグマの歯による被害を大幅に減らせるんです。

「これで一安心!」なんて思っちゃいますよね。

でも、アライグマは頭がいいので、常に新しい対策を考える必要がありますよ。

知恵比べはまだまだ続くんです!

アライグマの歯の痕跡から「個体の特徴」を把握

アライグマの歯の痕跡を調べれば、その個体の特徴まで分かっちゃうんです。まるで、動物版の指紋鑑定みたいでワクワクしませんか?

「えっ、歯の痕跡だけでそんなに分かるの?」って驚く方も多いでしょう。

実は、アライグマの歯の痕跡には、その個体の年齢や体格、さらには健康状態まで隠されているんです。

これらの情報を上手に読み取れば、より効果的な対策が立てられるんです。

では、歯の痕跡から分かる個体の特徴を見てみましょう。

- 歯の大きさ:体の大きさや年齢の目安に

- 噛み跡の深さ:顎の力の強さを示す

- 歯並びの特徴:個体識別に役立つ

- 歯の欠け具合:健康状態や年齢を推測

これらの特徴を把握することで、アライグマ対策の精度がグッと上がるんです。

例えば、噛み跡が深くて大きければ、成熟した強い個体の可能性が高いです。

「うわ、これは手ごわそうだな」って思いますよね。

こういう個体には、より頑丈な防護策が必要になるんです。

一方、歯の欠けた跡が多ければ、高齢や病気の個体かもしれません。

「ふむふむ、こういう個体なら追い払いやすいかも」なんて考えちゃいますね。

ただし、注意点もあります。

歯の痕跡を調べる際は、必ず手袋を着用してくださいね。

アライグマの唾液には危険な細菌がいる可能性があるので、直接触れるのは避けましょう。

この方法を使えば、アライグマ対策の的確な計画が立てられます。

「よし、これでアライグマの特徴が分かった!」って自信が湧いてきませんか?

でも、アライグマは賢い動物。

油断は禁物ですよ。

常に新しい情報を集めて、対策を更新していく必要があるんです。

アライグマの歯の構造を利用した「捕獲罠」の作り方

アライグマの歯の構造を理解すれば、効果的な捕獲罠が作れるんです。まるで、アライグマの特徴を逆手に取るような作戦ですよね。

「え?アライグマの歯が罠作りに役立つの?」って不思議に思う方もいるでしょう。

実は、アライグマの歯の特徴を知ることで、より効果的で安全な罠を作ることができるんです。

では、アライグマの歯の構造を利用した罠の作り方のポイントを見てみましょう。

- 餌の選び方:歯で噛みつきやすいものを選ぶ

- トリガーの設計:歯で引っ張ると作動する仕組みに

- 罠の素材:歯で噛み切れない強度のものを使用

- サイズ調整:口の大きさに合わせて入口を設計

アライグマの歯の特徴を知れば知るほど、より効果的な罠が作れるんです。

例えば、餌には硬い果物や肉を使うといいでしょう。

アライグマは強い歯で噛みつこうとするので、そのときにトリガーが作動するようにするんです。

「なるほど、アライグマの習性を利用してるんだね」ってピンと来た方もいるでしょう。

罠の素材は、アライグマの歯でも噛み切れない金属メッシュなどを使います。

「これなら逃げ出せないね」って安心できますよね。

ただし、注意点もあります。

罠を仕掛ける際は、必ず地域の法律や規制を確認してくださいね。

また、罠にかかったアライグマの処置は、自治体に相談することが大切です。

この方法を使えば、アライグマの捕獲をより効果的に行えるんです。

「よし、これでアライグマ対策の新しい武器ができた!」って感じではないでしょうか。

でも、アライグマは学習能力が高いので、同じ罠ばかり使っていると効果が薄れていくかもしれません。

常に新しいアイデアを考える必要があるんです。

アライグマの歯の特徴を活かした「地域啓発活動」のコツ

アライグマの歯の特徴を知ることで、効果的な地域啓発活動ができるんです。これって、まるで地域みんなでアライグマ対策の知恵を共有するような感じですよね。

「え?歯の特徴が啓発活動に役立つの?」って思う方もいるでしょう。

実は、アライグマの歯の驚くべき特徴を知ることで、その危険性や対策の重要性をより分かりやすく伝えられるんです。

では、アライグマの歯の特徴を活かした啓発活動のコツを見てみましょう。

- 歯型の展示:実物大の歯型模型を作って展示

- 噛み跡の写真集:被害の実態を視覚的に伝える

- 咬合力の体験:アライグマの咬合力を体感できる装置の設置

- 歯の構造の解説:アライグマの歯の特殊性を分かりやすく説明

これらの方法を使えば、アライグマの脅威をより身近に感じてもらえるんです。

例えば、実物大の歯型模型を見せれば、その鋭さに驚く人も多いでしょう。

「うわ、こんなに鋭いんだ!」って実感できるはずです。

噛み跡の写真集は、被害の深刻さを伝えるのに効果的です。

「こんなに家や作物が傷つくのか…」って、対策の必要性を感じてもらえるはずです。

咬合力体験装置は、特に子どもたちに人気かもしれません。

「うわー、すごい力だ!」って驚きの声が上がりそうですね。

ただし、注意点もあります。

啓発活動を行う際は、アライグマを必要以上に恐れさせないことが大切です。

適切な対策を取れば共存できることも伝えましょう。

この方法を使えば、地域全体でアライグマ対策への理解が深まるんです。

「みんなで力を合わせれば、きっと対策できる!」そんな前向きな気持ちが生まれるはずです。

でも、啓発活動は一度だけじゃなく、継続的に行うことが大切。

常に新しい情報を取り入れて、活動を更新していく必要があるんです。